軸、キー

軸とは文字のとおり回転運動を支える丸棒のことです。 なぜ 特別に機械要素に含まれているかと言えば

1,組み合わされるキーとの関係で寸法を取り決めておいた方が便利である。

2, 軸受けのサイズをどの程度設定すればよいか規定がないと種類が多くなりすぎる。

以上のことから軸は特別にサイズの取り決めがあります。

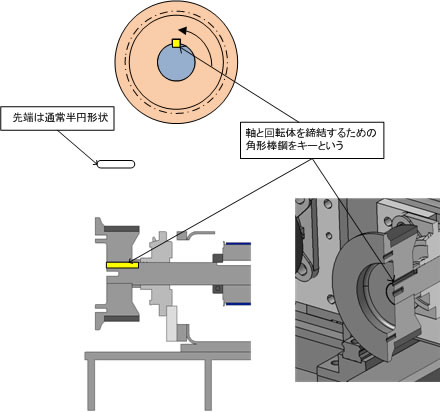

ここでキーと いきなりでてきましたので 先に キーの説明をしておきます。

キーについて

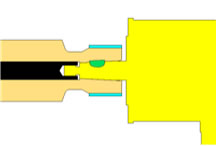

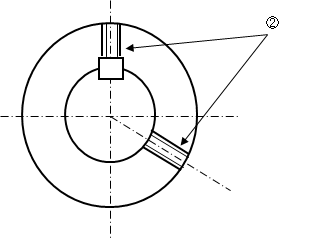

キーは軸と回転体を締結させるためのもので 簡単な四角棒鋼です 。 軸と回転体はこのキーで回転方向の力を受けていて簡単に分解ができるようになっています。

このキーの大きさは軸の太さにより決められており、またキーの受けられる力も材料の剪断応力により決められます。

キー溝があるものとないものに分けることがあり 一般にキー溝がないものは軽荷重用、キー溝があるものは動力伝達用に使用されています。

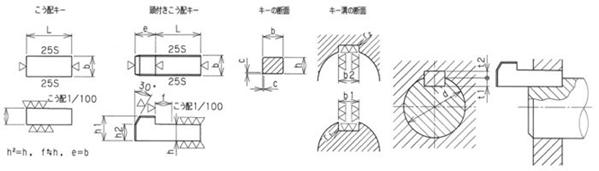

沈みキーの形状はほとんどが平行キーであるが キーだけではどうしても伝達トルクを伝えきれなかったり ガタ(スキ)があっては困る場合に半月キー、勾配キーが使用されます。

テーパー軸には、半月キーを使用すると角度あわせが不要になり加工が簡単になります。

半月キーは下記のように使用しますが テーパー同士をネジで締め上げた場合 くさび効果で摩擦力にてキーが不要になる場合があります。

従い 位置決めだけのために入れる場合と ネジ締めはおこなわず キーだけで伝達力を伝える場合の2種類があります。

キーの種類

- キーの種類

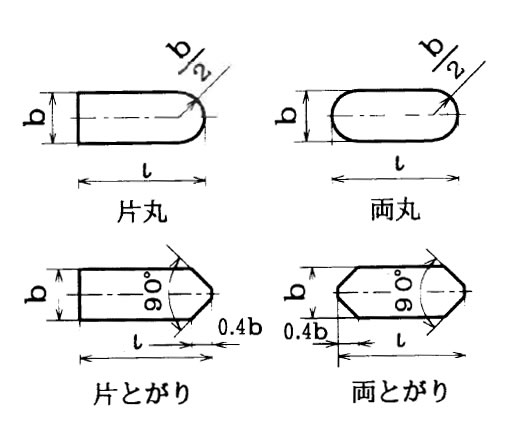

- 平行キー形状

- 勾配キー形状

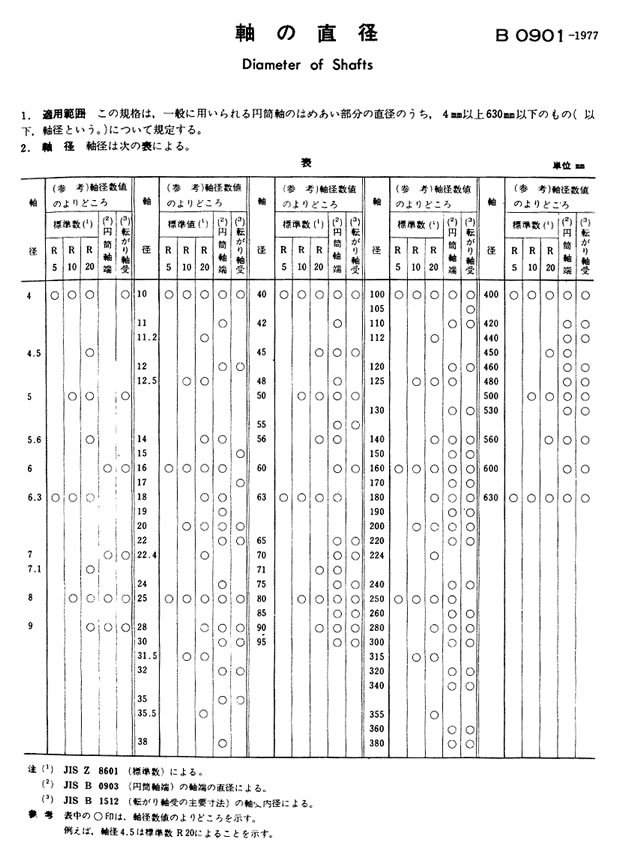

- 軸の直径

| 軽荷重用のキー | |

| 軽荷重用のキーには、くらキーと平キーかあります。くらキーは、ボス側をキー溝加工、キーの下面は円弧状に加工し、キーとボス側に勾配を付けています。 平キーは、キーが接触する軸の面を平面に切削加工し、ボス側の溝に勾配を付けています。これらのキーは、大きな荷重の作用する箇所での使用や正転逆転には適さないため軽荷重用に使用されています。 | |

| くらキー | 平キー |

|

|

| 動力伝達用のキー | |

| 動力伝達用には、沈みキーが最も多く使用されています。軸とボスの両方にキー溝加工を施し、この溝にキーをはめ込んで使用します。 キーの側面で動力を伝達できるため、高速回転用や重荷重用に適しています。 沈みキーには、キーに勾配がない平行キーと、 抜け出ることがないようキーに100分1の勾配を付けた勾配キー (打込キー) があります。 | |

| 平行キー | 勾配キー |

|

|

| 沈みキー および キーみぞ (JIS B 1301) | ||||||||||||||||

| 平行キー および キーみぞの形状 および 寸法 (単位 mm) | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| キーの呼び寸法 | キ ー の 寸 法 | キ ー 溝 の 寸 法 | 参考 | |||||||||||||

| b×h | b | h | c | L | b1. b2 基準寸法 | 精級 | 並級 | r1およびr2 | t1 基準寸法 | t2 基準寸法 | t1.t2 許容差 | (2)適応する軸径 | ||||

| 許容差 (h9) | 基準寸法 | 許容差 | b1, b2 | b1 | b2 | |||||||||||

| 許容差 (P9) | 許容差 (N9) | 許容差 | ||||||||||||||

| (Js9) | ||||||||||||||||

| 2×2 | 2 | 0 | 2 | 0 | h9 | 0.16~0.25 | 6~20 | 2 | -0.01 | -0 | ±0.0125 | 0.08~0.16 | 1.2 | 1 | 0.1 | 6~8 |

| 3×3 | 3 | -0.03 | 3 | -0.03 | 6~36 | 3 | -0.03 | -0.03 | 1.8 | 1.4 | 0 | 8~10 | ||||

| 4×4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8~45 | 4 | -0.01 | 0 | 0 | 2.5 | 1.8 | 10~12 | ||||

| 5×5 | 5 | -0.03 | 5 | -0.03 | 0.25~0.40 | 10~56 | 5 | -0.04 | -0.03 | ±0.0150 | 0.16~0.25 | 3 | 2.3 | 12~17 | ||

| 6×6 | 6 | 6 | 14~70 | 6 | 3.5 | 2.8 | 17~22 | |||||||||

| (7×7) | 7 | 0 | 7 | 0 | 16~80 | 7 | -0.02 | 0 | ±0.0180 | 4 | 3 | 0.2 | 20~25 | |||

| -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | 0 | ||||||||||||

| 8×7 | 8 | 7 | 0 | h11 | 18~90 | 8 | 4 | 3.3 | 22~30 | |||||||

| 10×8 | 10 | 8 | -0.09 | 0.40~0.60 | 22~110 | 10 | 0.25~0.40 | 5 | 3.3 | 30~38 | ||||||

| 12×8 | 12 | 0 | 8 | 28~110 | 12 | -0.02 | 0 | ±0.0215 | 5 | 3.3 | 38~44 | |||||

| 14×9 | 14 | -0.04 | 9 | 36~160 | 14 | -0.06 | -0.04 | 5.5 | 3.8 | 44~50 | ||||||

| (15×10) | 15 | 10 | 40~180 | 15 | 5 | 5 | 50~55 | |||||||||

| 16×10 | 16 | 10 | 45~180 | 16 | 6 | 4.3 | 50~58 | |||||||||

| 18×11 | 18 | 11 | 0 | 50~200 | 18 | 7 | 4.4 | 58~65 | ||||||||

| 20×12 | 20 | 0 | 12 | -0.11 | 0.60~0.80 | 56~220 | 20 | -0.02 | 0 | ±0.0260 | 0.40~0.60 | 7.5 | 4.9 | 65~75 | ||

| 22×14 | 22 | -0.05 | 14 | 63~250 | 22 | -0.07 | -0.05 | 9 | 5.4 | 75~85 | ||||||

| (24×16) | 24 | 16 | 70~280 | 24 | 8 | 8 | 80~90 | |||||||||

| 25×14 | 25 | 14 | 70~280 | 25 | 9 | 5.4 | 85~95 | |||||||||

| 28×16 | 28 | 16 | 80~320 | 28 | 10 | 6.4 | 95~110 | |||||||||

| 32×18 | 32 | 0 | 18 | 90~360 | 32 | -0.03 | 0 | ±0.0310 | 11 | 7.4 | 110~130 | |||||

| (35×22) | 35 | -0.06 | 22 | 0 | 1.00~1.20 | 100~400 | 35 | -0.09 | -0.06 | 0.70~1.00 | 11 | 11 | 0.3 | 125~140 | ||

| 36×20 | 36 | 20 | -0.13 | - | 36 | 12 | 8.4 | 0 | 130~150 | |||||||

| (38×24) | 38 | 24 | - | 38 | 12 | 12 | 140~160 | |||||||||

| 40×22 | 40 | 22 | - | 40 | 13 | 9.4 | 150~170 | |||||||||

| (42×26) | 42 | 26 | - | 42 | 13 | 13 | 160~180 | |||||||||

| 45×25 | 45 | 25 | - | 45 | 15 | 10.4 | 170~200 | |||||||||

| 50×28 | 50 | 28 | - | 50 | 17 | 11.4 | 200~230 | |||||||||

| 56×32 | 56 | 0 | 32 | 0 | 1.60~1.20 | - | 56 | -0.03 | 0 | ±0.0370 | 1.20~1.60 | 20 | 12.4 | 230~260 | ||

| 63×32 | 63 | -0.07 | 32 | -0.16 | - | 63 | -0.09 | -0.07 | 20 | 12.4 | 260~290 | |||||

| 70×36 | 70 | 36 | - | 70 | 22 | 14.4 | 290~330 | |||||||||

| 80×40 | 80 | 40 | 2.50~3.00 | - | 80 | 2.00~2.50 | 25 | 15.4 | 330~380 | |||||||

| 90×45 | 90 | 0 | 45 | - | 90 | -0.04 | 0 | ±0.0435 | 28 | 17.4 | 380~440 | |||||

| 100×50 | 100 | -0.09 | 50 | - | 100 | -0.12 | -0.09 | 31 | 19.5 | 440~550 | ||||||

〔注〕(1)lは、表の範囲内で、次の中から選ぶ。なお、lの寸法許容差は、 原則としてJIS B 0401のh12とする。

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220,250, 280, 320, 360, 400

(2) 適応する軸径は、キーの強さに対応するトルクに適応するものとする。 〔備考〕 かっこを付けた呼び寸法のものは、なるべく使用しない。

| (b) 勾配キー, 頭付き勾配キー 及び キーみぞの形状 及び 寸法 (単位 mm) | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| キーの | キ ー の 寸 法 | キ ー み ぞ の 寸 法 | 参考 | |||||||||||

| 呼び寸法 | ||||||||||||||

| b | h | h1 | c | l (3) | b1 および b2 | r1およびr2 | t1 | t2 | t1,t2 | 適応する(4) | ||||

| b×h | 基準 | 基準 | 許容差 | 軸径 | ||||||||||

| 基準 | 許容差 | 基準 | 許容差 | 基準 | 許容差 | 寸法 | 寸法 | d | ||||||

| 寸法 | (h9) | 寸法 | 寸法 | (D10) | ||||||||||

| 2×2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0.16~0.25 | 6~20 | 2 | 0.06 | 0.08~0.16 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 6~8 |

| 3×3 | 3 | -0.025 | 3 | -0.025 | - | 6~36 | 3 | 0.02 | 1.8 | 0.9 | 0 | 8~10 | ||

| 4×4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8~45 | 4 | 0.078 | 2.5 | 1.2 | 10~12 | |||

| 5×5 | 5 | -0.03 | 5 | -0.03 | 8 | 0.25~0.40 | 10~56 | 5 | 0.03 | 0.16~0.25 | 3 | 1.7 | 12~17 | |

| 6×6 | 6 | 6 | 10 | 14~70 | 6 | 3.5 | 2.2 | 17~22 | ||||||

| (7×7) | 7 | 0 | 7 | 0 | 10 | 16~80 | 7 | 0.098 | 4 | 3 | 20~25 | |||

| -0.036 | -0.036 | 0.04 | ||||||||||||

| 8×7 | 8 | 7 | 0 | 11 | 18~90 | 8 | 4 | 2.4 | 0.2 | 22~30 | ||||

| 10×8 | 10 | 8 | -0.09 | 12 | 0.40~0.60 | 22~110 | 10 | 0.25~0.40 | 5 | 2.4 | 0 | 30~38 | ||

| 12×8 | 12 | 0 | 8 | 12 | 28~140 | 12 | 0.12 | 5 | 2.4 | 38~44 | ||||

| 14×9 | 14 | -0.043 | 9 | 14 | 36~160 | 14 | 0.05 | 5.5 | 2.9 | 44~50 | ||||

| (15×10) | 15 | 10 | 15 | 40~180 | 15 | 5 | 5 | 0.1 | 50~55 | |||||

| 0 | ||||||||||||||

| 16×10 | 16 | 10 | 16 | 45~180 | 16 | 6 | 3.4 | 0.2 | 50~58 | |||||

| 18×11 | 18 | 11 | 0 | 18 | 50~200 | 18 | 7 | 3.4 | 0 | 58~65 | ||||

| 20×12 | 20 | 0 | 12 | -0.11 | 20 | 0.60~0.80 | 56~220 | 20 | 0.149 | 0.40~0.60 | 7.5 | 3.9 | 65~75 | |

| 22×14 | 22 | -0.052 | 14 | 22 | 63~250 | 22 | 0.065 | 9 | 4.4 | 75~85 | ||||

| (24×16) | 24 | 16 | 24 | 70~280 | 24 | 8 | 8 | 0.1 | 80~90 | |||||

| 0 | ||||||||||||||

| 25×14 | 25 | 14 | 22 | 70~280 | 25 | 9 | 4.4 | 0.2 | 85~95 | |||||

| 28×16 | 28 | 16 | 25 | 80~320 | 28 | 10 | 5.4 | 0 | 95~110 | |||||

| 32×18 | 32 | 0 | 18 | 28 | 90~360 | 32 | 0.18 | 11 | 6.4 | 110~130 | ||||

| (35×22) | 35 | -0.062 | 22 | 0 | 32 | 1.00~1.20 | 100~400 | 35 | 0.08 | 0.70~1.00 | 11 | 11 | 0.15 | 125~140 |

| -0.13 | 0 | |||||||||||||

| 36×20 | 36 | 20 | 32 | - | 36 | 12 | 7.1 | 0.3 | 130~150 | |||||

| 0 | ||||||||||||||

| (38×24) | 38 | 24 | 36 | - | 38 | 12 | 12 | 0.15 | 140~160 | |||||

| 0 | ||||||||||||||

| 40×22 | 40 | 22 | 36 | - | 40 | 13 | 8.1 | 0.3 | 150~170 | |||||

| 0 | ||||||||||||||

| (42×26) | 42 | 26 | 40 | - | 42 | 13 | 13 | 0.15 | 160~180 | |||||

| 0 | ||||||||||||||

| 45×25 | 45 | 25 | 40 | - | 45 | 15 | 9.1 | 0.3 | 170~200 | |||||

| 50×28 | 50 | 28 | 45 | - | 50 | 17 | 10.1 | 0 | 200~230 | |||||

| 56×32 | 56 | 0 | 32 | 0 | 50 | 1.60~2.00 | - | 56 | 0.22 | 1.20~1.60 | 20 | 11.1 | 230~260 | |

| 63×32 | 63 | -0.074 | 32 | -0.16 | 50 | - | 63 | 0.1 | 20 | 11.1 | 260~290 | |||

| 70×36 | 70 | 36 | 56 | - | 70 | 22 | 13.1 | 290~330 | ||||||

| 80×40 | 80 | 40 | 63 | 2.50~3.00 | - | 80 | 2.00~2.50 | 25 | 14.1 | 330~380 | ||||

| 90×45 | 90 | 0 | 45 | 70 | - | 90 | 0.26 | 28 | 16.1 | 380~440 | ||||

| 100×50 | 100 | -0.087 | 50 | 80 | - | 100 | 0.12 | 31 | 18.1 | 440~500 | ||||

〔注〕(3) l は、表の範囲内で次の中から選ぶ。なお、l の寸法許容差は、原則としてJIS B 0401のh12とする。

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400

(4) 適応する軸径は、キーの強さに対応するトルクに適応するものとする。

〔備考〕 1. かっこを付けた呼び寸法のものは、なるべく使用しない。

2. ボスの溝には、一般に1/100の勾配を付ける。

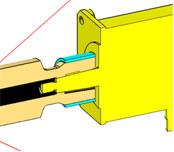

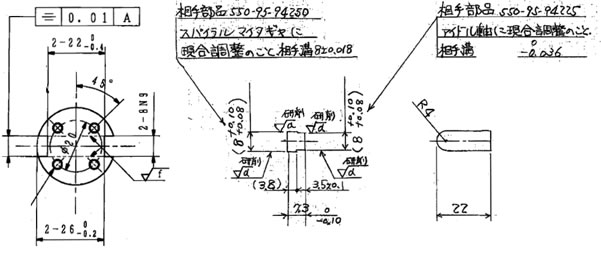

キー溝加工

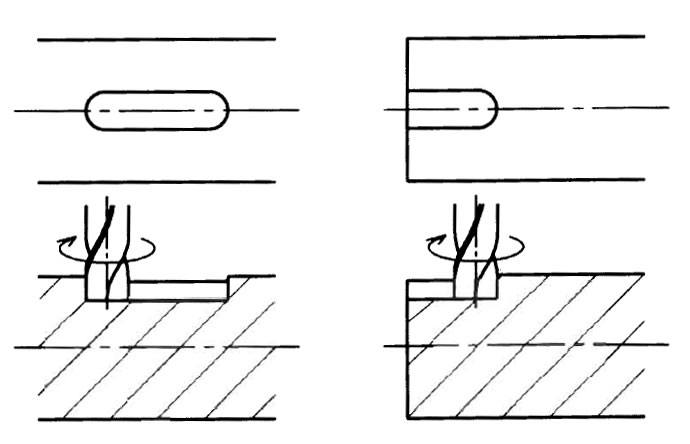

軸に対しては フライスのエンドミルで下記のように加工します。

従い端がR形状になるのでキーの方もこれに合わせて C面を取る必要があります。(下のとがりのこと)

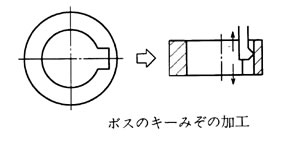

穴の方の加工は専用の工具でスロット加工をします。

穴の方の加工は専用の工具でスロット加工をします。

キーと軸の関係は上の表で(JIS B1301)決められていますので 軸の太さが決まれば自動的にキーの大きさも決まります。

キーの長さについてはボス側の長さによる制約から決められることが 多く、 キーの長さが決められます。

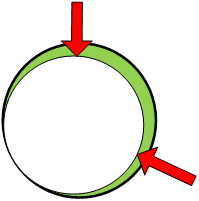

キーのガタを抑えるため、シャフトをセットネジで2方向から押すこともある。通常はキーの上からの1箇所のみ 2方向は右のように180度ではなく120度方向から押します。 軸と穴のスキを3方向から押さえて安定させる

キーの長さが決まった後には必ずキーの強度計算をおこなう必要があります。

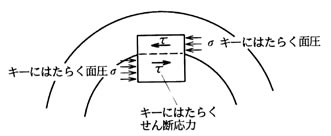

常に一番弱いのは キーの面圧です。 面圧に問題が生じていなければ キーの剪断、軸のねじり強度にも問題はありません。(ひずみ量は軸の長さにより変わります。)

キーの面圧計算は 4.T/ t. L . d で 面圧がでます。

キーの面圧計算は 4.T/ t. L . d で 面圧がでます。

T = トルク、 t = キー高さ (全高)、 d = 軸の直径、 L = キー長さ になります。

許容面圧はほぼ 引っ張り強度と同じなので各材料の降伏点に安全率を見込んで軟鋼であれば6Kg/mm2以下であれば問題はありません。

まれに、この面圧が問題になり、スペース的にも軸径を大きくすることができない場合 キーを複数使用するケースがあります。

私 個人的にはこの方法は推奨しません。 現合ですり合わせが必要になるため 均一な品質を保証できないと思います。

代替えとしては、シュパンリングなどで代替えを考えるか、軸径を大きくすることを考える方が無理が無いと思います。

参考に下記に示します。

軸について

軸のサイズは 上の表のR5類の優先順位の高い物から選定するようにします。 しかし どちらかというと 軸受けの許容されるサイズから選定するのが通常です。

長さにおいては 特別な規定はありません。 軸は通常 ねじりと曲げを同時に受けます。 軸の径はトルクだけを考慮すれば で表されます。

で表されます。

T=トルク、γ=許容剪断力です。 Excel data

しかし軸はこれだけでは径を決められません。

また回転だけでなく スライドなどの固定部材としても使用されます。

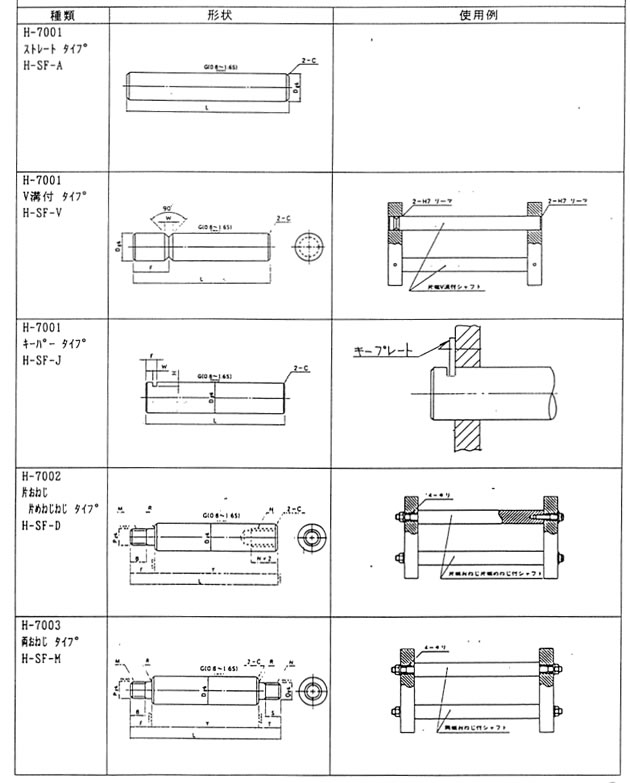

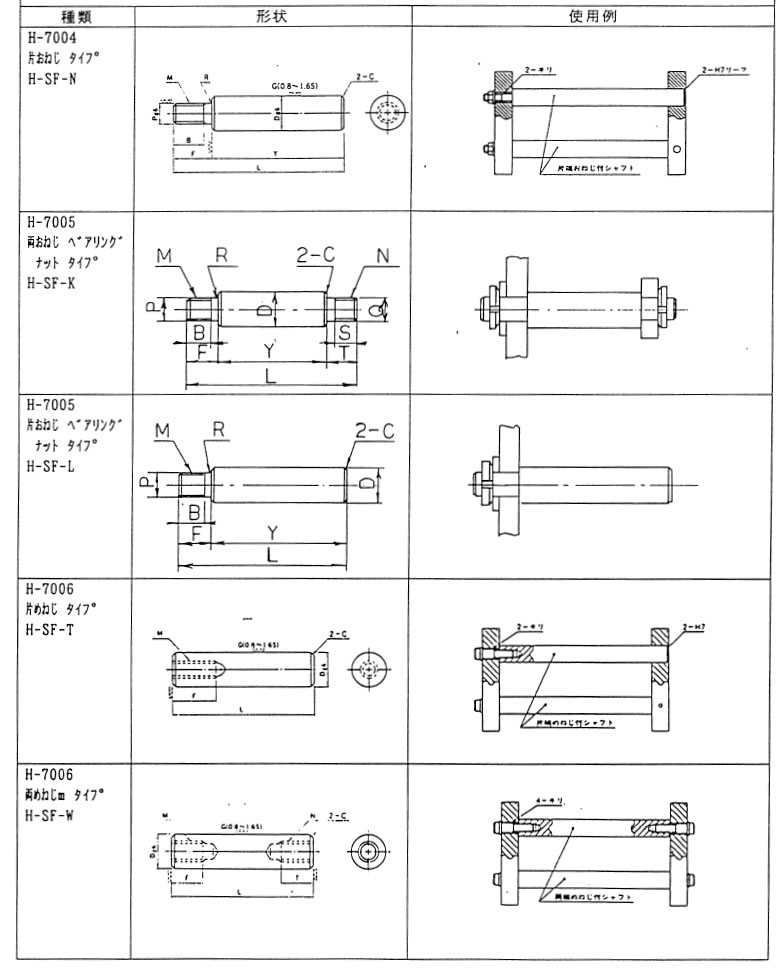

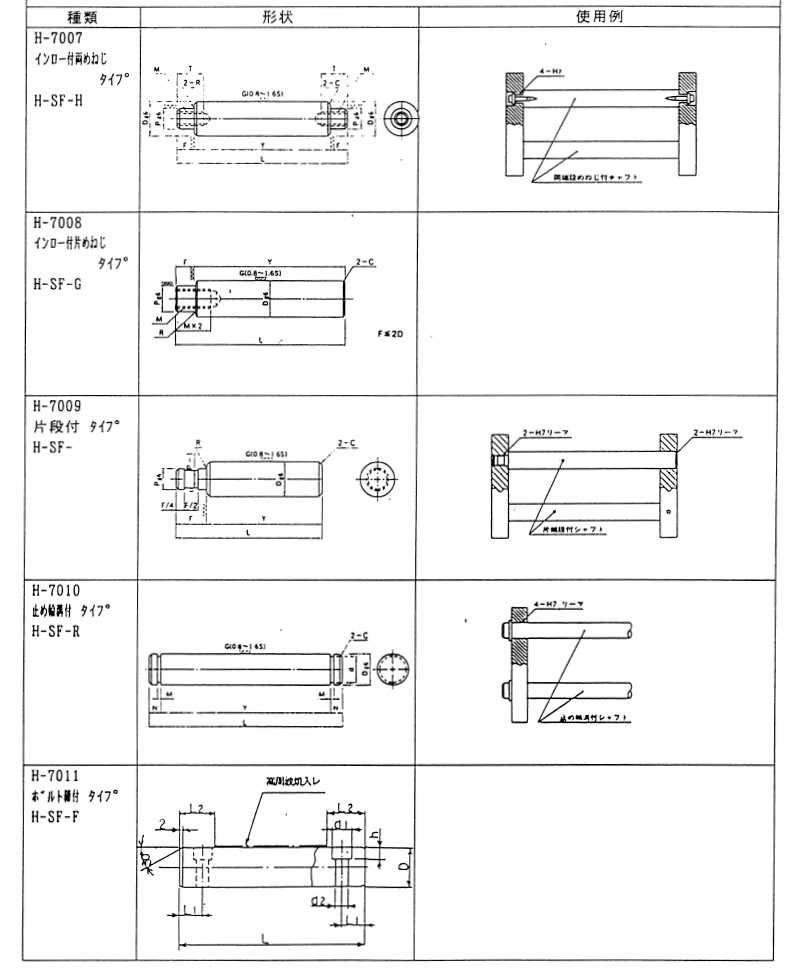

- 軸の使用例1

- 軸の使用例2

- 軸の使用例3