モーター解説

モーター定格の知識機

械設計者でよくモーターの定格回転数、定格トルク以上は使ってはいけないと思っている人が相当います。 また、インバーターモーターは、普通の汎用モーターとは構造がまったく別物であるとも思っています。

定格回転、定格トルクと言ってもただ単純にそのモーターにとって一番、無難な使い方の条件と言うだけです。

モーターが負荷に負けず動いている限り基本的には使えます。 時間が経つにつれ速度などが変化していくものはダメです。 たとえば始動トルクは定格トルクの2,3倍出ます。 そのトルクで使っても負荷は動きますし、モーターがすぐに壊れると言うこともありません。

何が問題かと言えば発熱による寿命の低下、もしくは最悪の場合発火と言うこともあり得ます。 ですからインバーターモーターとか、サーボモーターは、この熱のことを考慮して設計されています。

逆に言えばある条件下では定格以上の負荷をモーターにかけても使用可能と言うことです。 一般にはこのような使い方は、サーボモーター、インバーターモーターで採用されています。

汎用モーターは制御方式も含めて簡潔に終わらせることを求められますので、その様な使われかたはほとんどしません。

始動と加速

1)始動時間 電動機に電源を投入してから定格回転速度に達するまでの時間を始動時間といい、次式で求める。

ここでGD2 : 電動機と電動機軸に換算した負荷GD2の和〔kg・m2]

ここでGD2 : 電動機と電動機軸に換算した負荷GD2の和〔kg・m2]

n : 回転速度〔rpm〕、

Ta : 加速トルク なおTa = (電動機トルク)一(負荷トルク)で必ずしも一定ではない。

この場合、簡単に求めるには、加速時間中の平均値を式に代入する。 なお、誘導電動機の場合は

Ta = 1/2(Ts + Tm) - TL

ここでTs : 始動トルク、 Tm : 停動トルク、 TL : 負荷反抗トルク、 として略算することができる。

電動機の定格トルクに等しいトルクが終始加速トルクとして働き、電動機単体を停止から定格速度まで加速するのに要する時間を加速定数という。 制御用電動機の重要な性能である。

電動機を始動して加速し所定の速度まで上げるということは、負荷の反抗トルクに打ち勝つだけでなく、電動機と負荷機械全体の慣性にも打ち勝って速度を上げ、しだいに運転エネルギーを付与してやることであるから相当なトルクと時間を要する。 しかも、このような過渡状態で流れ込んだ電力は無駄に使われる分も多く、過電流や過熱を起こしやすい。

電動機の始動方式や線路電圧降下などに注意すべきである。

始動時間はGD2に比例する。このため電動機の始動時の温度上昇から負荷のGD2も制限される。 これを許容GD2という。

この値は始動ひん度によっても変化する。

2)加速中の損失と始動階級

(a)加速中の損失

電動機を加速するときは、定常運転時の銅損よりはるかに大きな損失がでることが多い。

(1)誘導電動機の場合

最初のすベリ Sa から最後のすべり S まで加速する間に回転子には次のような熱エネルギーが発生する。

ここで、J : 電動機と電動機軸換算の負荷の全慣性モーメント 〔Kg ・m2〕 GD2 = 4J、 ω: 角速度〔rad/s〕、 u : 回転速度〔rpm] 固定子巻線にも同じ位の損失量がでる。

GD2が大きいほど、また速度の高いものほど損失量が大きくなる。 GD2と始動のひん度および方法の選択には十分の検討が必要である。

(2)直流電動機の場合

分巻および他励形では電機子(回転子)の損失は上式と同じになるが、始動・加速トルクが電流に比例するので、始動抵抗を用いるとか、電機子可変電圧制御で加速するとかにより、加速時の電動機内部損失を運転時と大差なくすることができる。

巻線形誘導電動機の二次抵抗始動のときも同様に内部損失を小さくできる。

(b)誘導電動機の始動階級

誘導電動機を電源に直接つないで始動するときの始動入力の程度を記号で表したもので銘板に記載される。

この値は、始動電流の程度を知り線路の電圧降下などの検討に役立てることができる。

変動負荷と等価定格

1) 短時間と断続使用時の出力

連続定格の電動機を短時間使用や反復使用したとき、何倍の出力まで使用できるかは次式で求める。

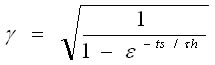

(i) ts〔分〕の短時間使用をするとき、γ倍の出力まで使えるとすると

〔倍〕

〔倍〕

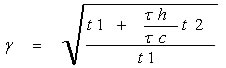

(ii)反復使用の場合は

[倍〕

[倍〕

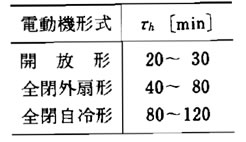

ここで γh : 温度上昇時の熱時定数〔分〕(右表参照)

ここで γh : 温度上昇時の熱時定数〔分〕(右表参照)

τc : 冷却時の熱時定数[分〕.他力通風形ではγh 同じ、自力通風形および全閉外扉形ではγhの約3倍

1 : 負荷運転時間〔分〕、t2 : 休止時間〔分〕

2) 変動負荷と等価連続負荷

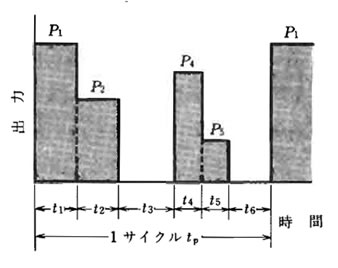

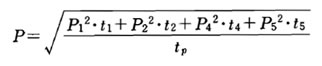

下図のように周期的に変動する負荷の場合は、等価連続負荷Pを求めて電動機の出力を決める。

図の場合、周期 tp が熱時定数に比べてかなり小さく(1/4位以下)、τh= γcの条件では、次式によって等価連続負荷Pが求められる(2乗平均法)

温度上昇と絶縁

1)温度上昇

1)温度上昇

電動機を運転すると、内部に必ず損失による発熱があり温度が上昇する。その上昇は右図のように指数関数的で数十分~ 数時間後に一定の温度に達する。

周囲温度と機器の温度との差を温度上昇という。 この値が高くなりすぎると絶縁物の劣化を早めたり焼損したり軸受や整流子などを損傷する。

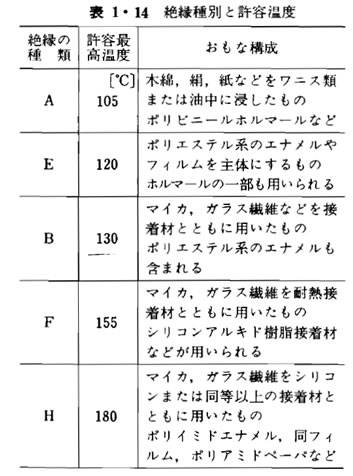

そこで次表に示す絶縁種別ごとに電動機各部の温度上昇限度が決められている。

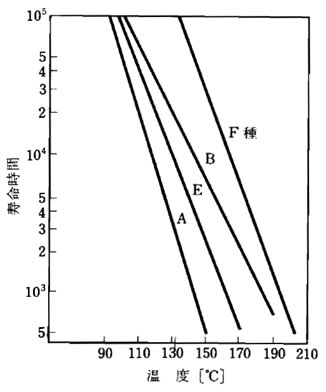

2)温度上昇と寿命

電動機は巻線の絶縁のために右表のような各種絶縁材料が使用されている

。 絶縁材料は10~20年の使用に十分耐えられるように設計されているが、使用温度が8~10°C上昇することに寿余は半減するといわれている。 その関係を下図に示す。