設計時の注意点

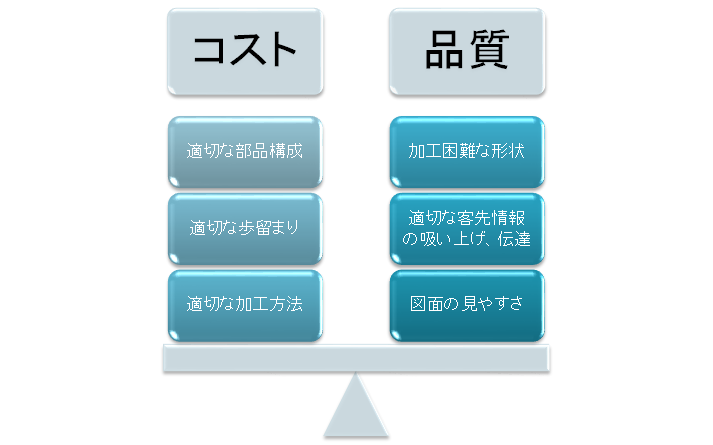

製造するコスト、品質を決める基本は図面です

設計は構造、仕様を満たしているのみでは十分ではありません。 品質、コストにも基本の責務を負います。常に最適解を考慮、配慮する必要があります。

設計者のみの考えにとらわれず、関係部署と連携しながらより良い製品になるような図面を作成しましょう。

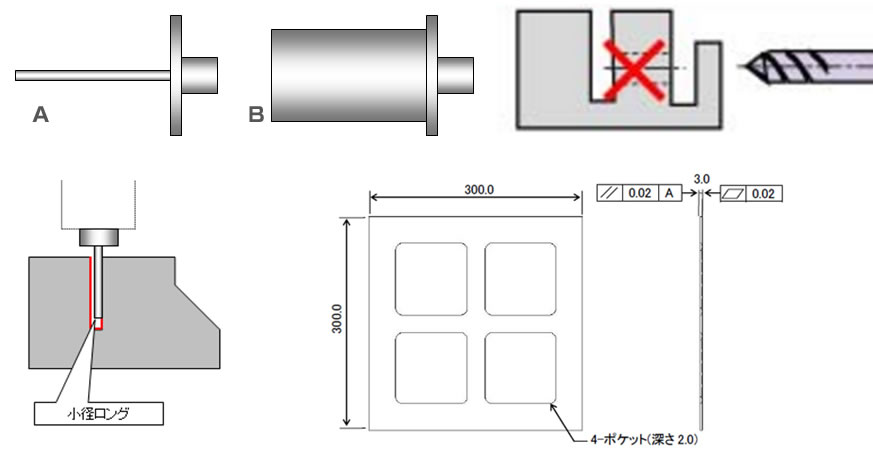

適切な加工に注意すること

適切な加工に注意すること

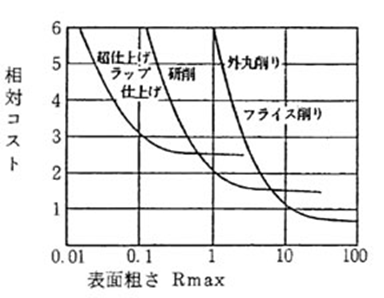

右は各、加工方法において表面粗さと相対コストとの関係を示したものです。

たとえば, 表面粗さとして10μmより大 きい値が許されるときは切削加工が適当であり、また1μm 前後の仕上げ面が要求される場合は研削加工が経済的であり、さらに0.1μmにするためには、ラップ仕上げが経済的です。

研磨と研削は、ほぼ同意語ですが、私の認識では、研磨は研削を含むもので、特に研削というと砥石を使用した加工のこと、研磨とはラップ仕上げのように繊維系の研磨剤で仕上げるものです。

多くの場合面粗さが細かくなるほど精密度が増し、加工時間も多くかかります。 従いコスト面からそれほど精度を必要としない箇所は必要最低限の面粗さで加工は完結します。

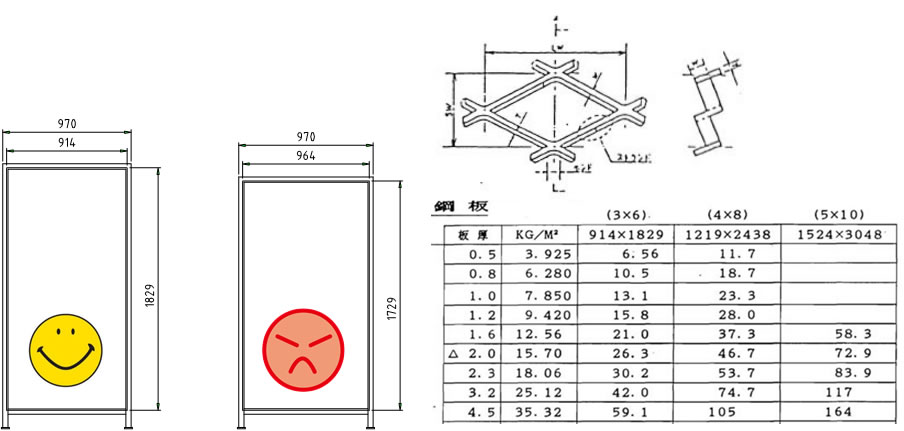

適切な歩留まりに注意すること

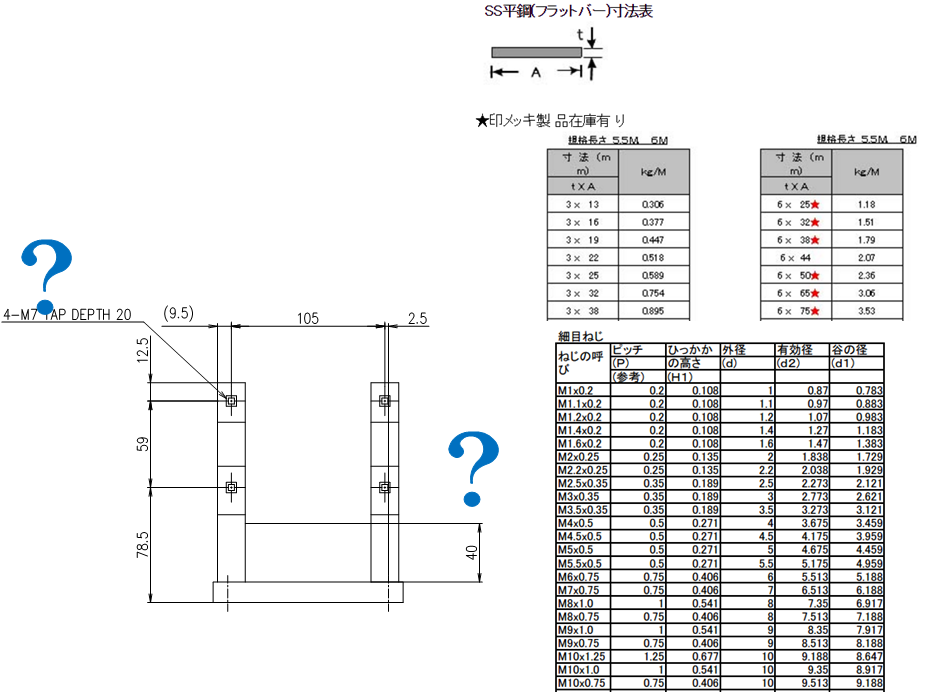

柵などを製作する場合、市販されている素材の大きさを考慮して大きさを決めることにより、廃材を少なくすることができます。 可能であれば素材サイズを切らずに使用できる大きさが一番です。

上の左の大きさであれば右の表のエキスパンドメタルを切らずに使えますね? 右のもの場合 一つ上の 4x8 の素材から切らなければならず 2438-1729 = 619mmの廃材が出てしまいます。

上の例では40という板を補強として使用しています。 必ず40でなければならないところは、切断して使用しますが40出なくとも38でもよい場合は、平鋼の38を指示すれば切断する手間が省けます。

このような規格寸法を暗記することは、初期の設計教育で教えることは、非常に重要です。

ねじのサイズも暗記すべきものです。

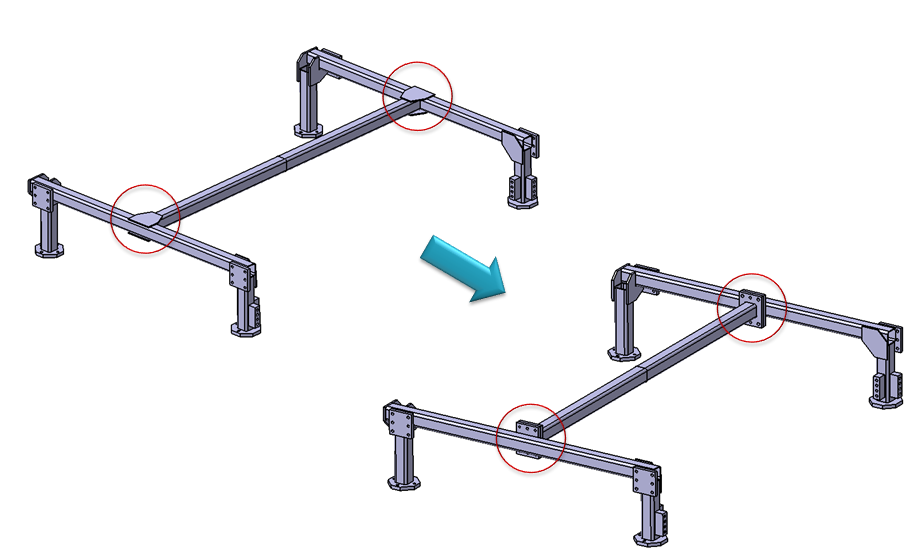

適切な部品構成に注意すること

部品構成を変えることにより大型機械でなくとも加工できるようになる場合があります。

量産品などは図面費用は1個のみの変更費用で済むため加工が安くできる方法を追求する必要がある

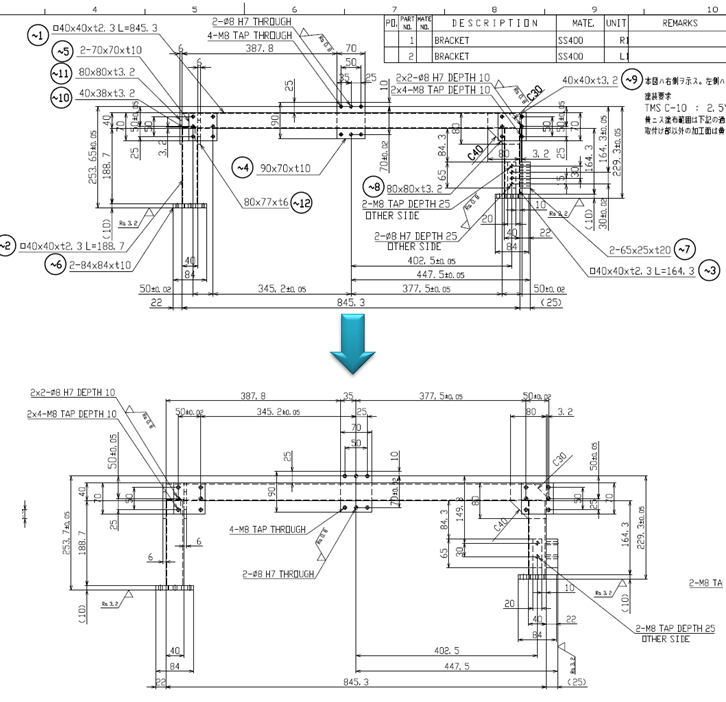

図面の見やすさに注意すること

見やすい図面を作成することにより、多くの関係者に目を通してもらうことができます。

設計者だけの偏った見方のみでなく、加工者、組立者、営業の意見を聞くことは重要です。

読み取り間違いを防いだり、 読み取り時間の短縮につながります。

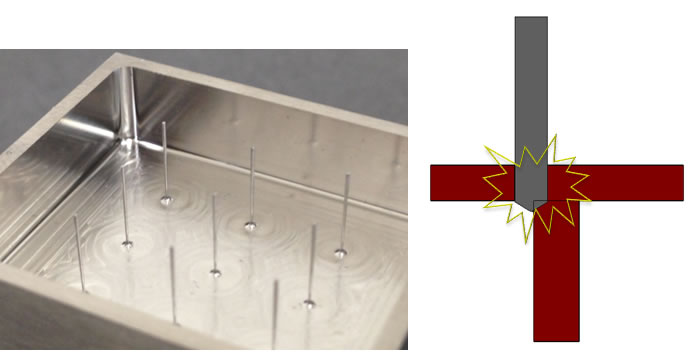

加工困難な図面に注意すること

左の形状のように大きな母材に小さな形状部品を直接加工、溶接することは難しい製作となります。

ボルトなどで部品を分けるのが望ましい 。

右はドリルが板を突き抜けた裏に干渉物があるとドリルが折れやすくなります。

加工物が極端に薄い、溝、穴が細い、長いものなどは加工が困難になります。

刃物が前面に障害物にふさがれて届かないなどの図面にも注意が必要です。