金属熱処理について

金属の熱処理は、一般的には、公差の時と同じように前例にならって指示をするのが一般的です。問題は前例がない場合である。

どの材料がどのような焼き入れ方をすればどの位の硬さになるかは、一覧表で明記されている場合も多い。 正直、その様な資料を用意してあれば、ほとんどのケースで対応ができることと思います。

しかし、どのような原理で焼き入れが行われるのかを理解することは、適切な資料の使い方に非常に役に立ちます。

焼き入れ硬さの表は、あくまでも試験片の場合でありどんな時にも同じと言うことではありません。

私自身、すべてを奥深く理解しているわけではありませんが、あーこんな言葉があったなーと言う程度の記憶が残るくらいは、読み解いてみてください。

金属は固体状態では結晶体(crystal〉です。 結晶体というのは、物体をつくっている原子や分子が、規則正しく配列してできています。

この場合、物体そのものの外見まで規則正しい形状をしているかどうか問題では、ありません。 結晶体に対して原子や分子が無秩序に配列しているガラスのようなものを非晶質(amorphous)といいます。

結晶こおげる原子や分子の配列の状態のことを給晶構造(structure of crystal)とよんでいます。

金属の結晶構造は、イオン化した場合に陽イオンとなる原子だけからできて います。 この点がイオン結晶、原子価結晶などとの大きな相違です。

原子の大きさは、きわめてあて小さくいかなる顕微鏡を使っても結晶構造を観察することができないが、X線の回析現象を利用すると間接的ではあるが結晶構造を確かめることができます。

このX線により結晶構造を明らかにする方法をX線結晶分析法という。

今、結晶を作っている原子の補配列をX線分析法によって調べてみると前後、左右、上下、すなわち立体的に規則正しく並んでいる。この原子の規則正しい配列を空間格子、または結晶格子と言います。

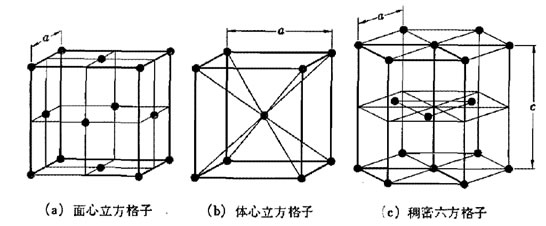

金属でもっとも普通に見られる結晶格子には次の3種がある。

a) 面心立方格子 b)体心立方格子 c)稠密(ちゅうみつ)六方格子を下に示す。

このように金属も原子の結晶体により構成されていることを理解しなければ、なぜ合金にすると優れた特徴が出るかが理解できない。

材料の研究は奥が深い由縁である。

結晶粒界

結晶の成長が行なわれ、融液がずべて凝固した場合には隣あう結晶粒の境界の部分が結晶粒界になる。

不純物からなる結晶粒界

不純物は金罵が融解しているときは その中に溶け込んでいるが、一般に融点が低いので凝固が進行すると溶液の中に残る。

凝固の終りに近づくと、不純物の濃度が高い融液が既にできた結晶粒の間に介在するようになり、凝固が完了したときには不純物が結晶粒界に集まるようになる。 この不純物の層が原子間の距離の数倍を越えないような場合には、乱雑な配列をしているが、層の厚さがそれ以上に及ぶようなときには,不純物として存 在する金属固有の結晶格子を持つようになる。

不純物の厚い層が結晶粒界にできると、結晶粒界に沿った破壊が超きやす く、材料としてはもろくなる。

これを避けるために他の元素を加え、不純物と なる元素と化合物をつくらせて結晶粒界に集中しないようにすることがある。

転位や原子空孔からできている結晶粒界 不純物が化合物をつくって 遊離しているような金属材料や純金属では、結晶粒界も粒内と同じ組成をしている。

一般に金属材料をつくり上げて いる個々の結晶粒は、それぞれ成長の過程が異なるので結晶格子の方位が違っている。そこで結晶粒界は隣り合う結晶粒の双方から影響を受けけて、そのいずれにも属さない原子の配列をとることになる。

この独自の結晶格子をして いる結晶粒界の幅は、原子間の距離の数倍程度で転位や原子空孔などからできている。

金属の変態 Feの融液を冷却すると1540°Cで凝固を終わるが、温度が下がって常温に達する間での間に右図に示すように約1400°Cおよび910°Cで結晶格子を変化する。

融点1400°Cまでは体心立方格子、1400°Cから910°Cまでは面心立方格子、910°C以下は、体心立方格子となり、逆に温度を上げていく場合にもこの逆の変化が起きる。

温度の上昇または下降に伴って結晶格子が変化する固相内の変化を変態、変化の起こる温度を変態点という。

変態は結晶格子の変化でありこれに伴い金属の性質が変化する。